|

|

|

|

|

회원정보 회원정보 |

|

닉네임 닉네임 |

|

|

가입일 가입일 |

2008-07-23 |

|

등급 등급 |

운영자 (1) |

|

활동 활동 |

| 포인트 : 0 점 |

| 게시물 작성수 : 0 개 |

| 댓글 작성수 : 개 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 나팔고둥 좌표 - 김시림 시집 |

| 작성자: 신간도서 |

조회: 340 등록일: 2025-05-22 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

번호 |

|

제목 |

작성자 |

조회 |

등록일 |

|

|

|

|

69 |

|

|

|

|

68 |

|

|

|

|

67 |

|

|

|

|

66 |

|

|

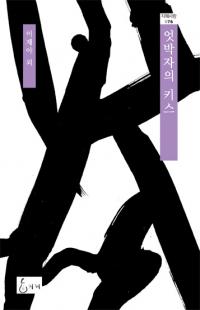

[시집] 엇박자의 키스-이제야 저. 지혜사랑 시선...

|

|

쓱쓱 엇박자를 타는 여자가 걸어요

엇박자의 키스

이제야

1-, 2, 3-, 4, 5-, 6

땅과 오래 입맞춤해요

또각또각 하이힐을 신은 당신이 앞지르네요

1, 2, 3, 4, 5, 6

땅을 정확한 속도로 떠나죠

엇박자 여자는 그래도 좋아요

점점 입맞춤이 길어져도

아안녀엉하아세에요오

엇박자를 타는 여자가 신문 배달부에게 인사해요

아아안녀어어엉

420번지 ..

|

|

|

|

|

|

65 |

|

|

|

|

64 |

|

|

|

|

63 |

|

|

|

|

62 |

|

|

|

|

61 |

|

|

|

|

60 |

|

|

|

|

59 |

|

|

|

|

58 |

|

|

|

|

57 |

|

|

|

|

56 |

|

|

|

|

55 |

|

|

|

|

54 |

|

|

|

|

53 |

|

|

|

|

52 |

|

|

|

|

51 |

|

|

[시집] 그립다는 말의 긴 팔-문인수 시집(서정시학 서정시 112)...

|

|

그립다는 말의 긴 팔-문인수 시집

(서정시학 서정시 112)

저자 문인수

1945년 경북 성주 출생, 1985년 '심상'으로 등단했다. 시집으로 '뿔', '홰치는 산', '동강의 높은 새', '쉬!', '배꼽' 등 8권이 있다. 수상으로 대구문학상, 김달진문학상, 노작문학상, 금복문화예술상, 편운문학상, 시와시학작품상, 한국가톨릭문학상, 미당문학상 등을 ..

|

|

|

|

|

|

50 |

|

|

|

|

49 |

|

|

|

|

48 |

|

|

|

|

47 |

|

|

|

|

46 |

|

|

|

|

45 |

|

|

|

|

44 |

|

|

|

|

43 |

|

|

|

|

42 |

|

|

|

|

41 |

|

|

|

|

40 |

|

|

|

|

회원정보 회원정보 |

|

닉네임 닉네임 |

신간도서 (_admin_) |

|

가입일 가입일 |

2008-07-23 |

|

등급 등급 |

운영자 (1) |

|

활동 활동 |

| 포인트 : 0 점 |

| 게시물 작성수 : 0 개 |

| 댓글 작성수 : 개 |

|

|

|

|

|